博報堂DYグループのメディア領域のDX を推進するAaaS (Advertising as a Service)戦略の開発領域を担当する開発第2センター。今回は、AaaSのシステム開発領域で活躍する杉山さん(部長)と磯貝さんに、おふたりの業務とチームの魅力について話を伺いました。

杉山拓也(部長)

開発第2センター所属

2023年7月博報堂テクノロジーズ入社。

AaaSのプロダクト群を横断し、全体の整理と統合を推進していく担当。

デザインチームの統括、ポータルサイトの開発、グローバル案件のPMにも従事。人間中心設計専門家。

開発第2センター所属

2024年6月博報堂テクノロジーズ入社。

テレビ/デジタルのメディア横断で広告効果のKPIをモニタリングする”Tele-Digi AaaS for Search & CV”の開発・運用に携わる。

またTele-Digi AaaSの他プロダクトとのアプリケーション統合を開発PMとして担当。

広告ドメインへの興味から博報堂テクノロジーズへ

まずはおふたりのご経歴をお伺いできますか。

磯貝:私は元々広告やウェブに興味があり、新卒でDSP (Demand-Side Platform)を作っている会社に入社しました。マーケティングソリューションの新規事業を担う部署で1年ほどPMとしてアプリケーションの開発に携わった後、自ら希望してECサイトの構築や運用を行う子会社に出向となりました。最初はバックエンドエンジニアとして、ECサイトをはじめ、受注管理システムや商品マスタ管理システムといった業務アプリケーション、CRMシステム等の開発を担当していたのですが、徐々にクライアントの前にも出てプロジェクトマネジメント寄りのこともするようになりました。

ECでの販売やCRMを通じた顧客接点の獲得など、マーケティングファネルの下の方に関わる中で、もう少し上流の、広告ど真ん中の分野を経験しながら開発の知見も増やしていきたいと考えるようになり、博報堂テクノロジーズに転職しました。

杉山:私はパッケージベンダー、SIerでデジタルプロダクトの立ち上げからグロースに携わっておりました。その後、金融や商社のDX部門でデザイナー・エンジニア組織の立ち上げやさまざまなDX案件のPMを経て、博報堂テクノロジーズに入社しました。

大学時代にはパブリック・リレーションズのゼミに入っていたり、交通広告をテーマに卒論を書いたりしていて広告にはずっと興味があり、いつかは広告業界に携わりたいと思っていたところ、博報堂テクノロジーズの求人を見つけてエントリーしました。

AaaSの未来を担う開発スペシャリスト集団

おふたりが所属している開発第2センターの役割を教えてください。

杉山:開発第2センターは、博報堂DYグループが広告メディアビジネスの次世代型モデルとして掲げている「AaaS(Advertising as a Service)」を実現するために必要なプロダクトやソリューションを開発する組織です。

博報堂DYグループ内の営業やメディアプラナーたちに活用されるプロダクトをはじめ、放送局の方や広告主に使っていただくプロダクトも開発しています。

AaaSとは、どのようなモデルですか。

磯貝:従来の広告メディアビジネスというのは、広告枠の売り買いで発生するコミッションによって収益を上げてきました。ところが、デジタルプラットフォームが進化し、次々と新たなメディアが生まれ、広告主も様々なところに広告を出すようになったことで、ひとつひとつの「枠」の売買では広告会社が価値を発揮することが難しくなってきました。

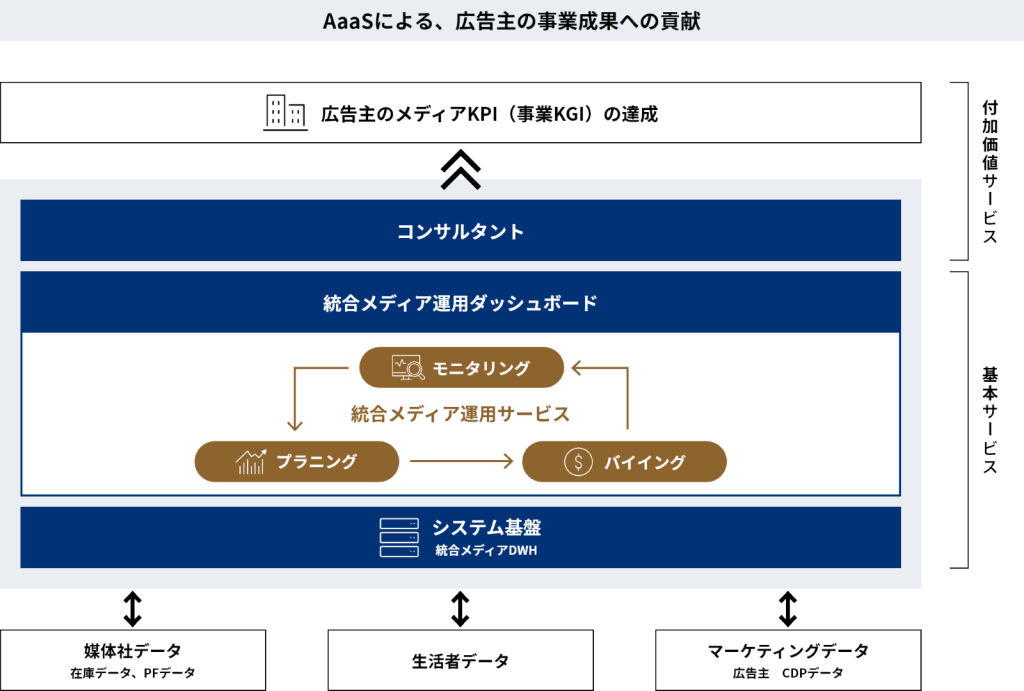

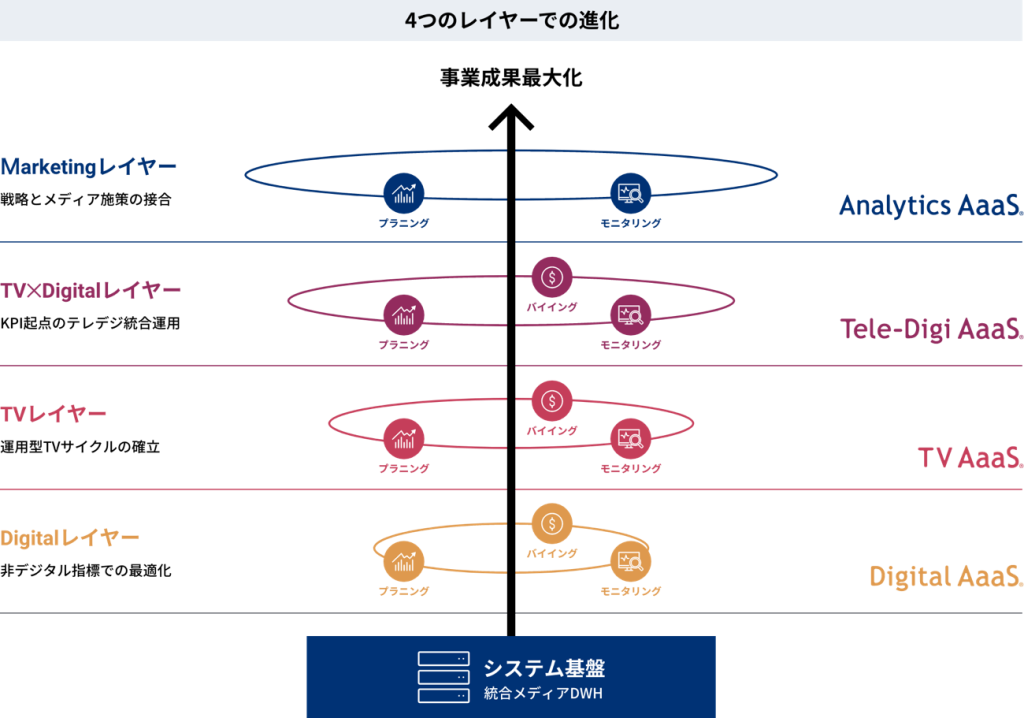

そこで広告メディアビジネスのDXを実現し、広告をサービス化するために構想されたのがAaaSです。メディアごとに分断されてしまっていた広告メディア活動を統合し、メディア投資効果を最大化することで広告主の事業成長に貢献することをゴールとしています。

AaaSの未来を担う開発スペシャリスト集団

AaaSの実現に向けて、おふたりが現在取り組んでいる業務について教えてください。

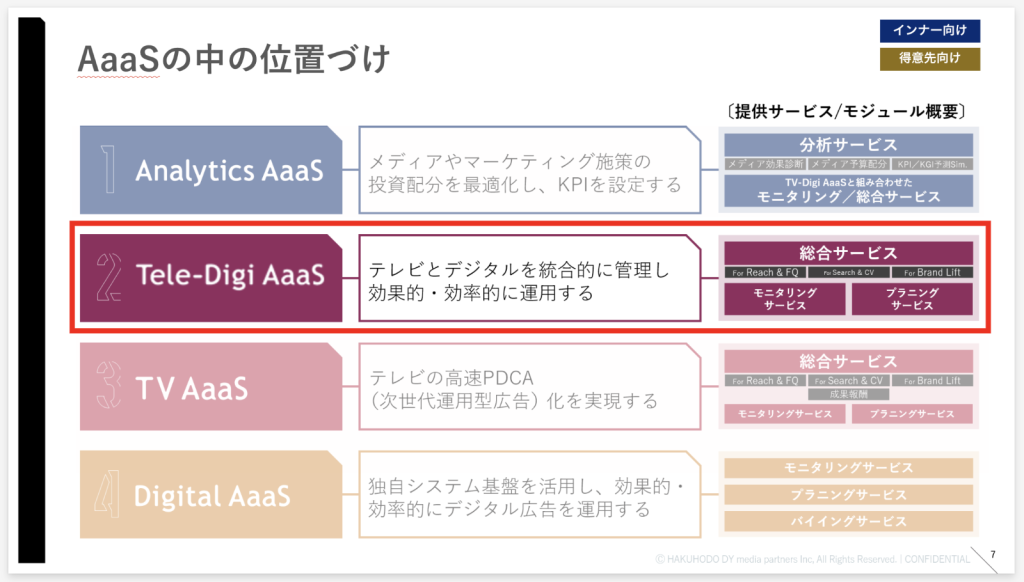

磯貝:AaaSには「Analytics AaaS」「Tele-Digi AaaS」「TV AaaS」「Digital AaaS」という4つのサービス群があり、それぞれ複数のソリューションを提供しています。私はそのうちの「Tele-Digi AaaS」のソリューションを担当しています。

「Tele-Digi AaaS」はテレビとデジタルを同一の広告指標でモニタリングし、シミュレーターによって出稿媒体や予算配分を最適化していくことで、スピーディーにプラニングを改善します。その中で、実績視聴率などのテレビ特有の指標だけでなく、検索やサイト来訪などの行動変容指標、各種Web CV(コンバージョン)やアプリダウンロードなどの指標を合わせてモニタリングし、テレビとデジタルの統合評価を可能にするソリューションに携わっています。

私は主に、デジタル広告の指標をモニタリングする部分やキャンペーン設定作業を行う管理画面について、プロダクト開発のPMをしています。

現在担当しているソリューションは導入の案件数が多く、以前は設定作業や運用に多くのリソースが割かれていました。私が入社した際、その領域の業務効率化を任されました。技術仕様や業務フローをキャッチアップしながら業務効率化につながる開発項目の洗い出しと実行に取り組み、入社から半年ほどの時点で一定の成果を上げることができました。その後も継続的に改善活動を進めています。

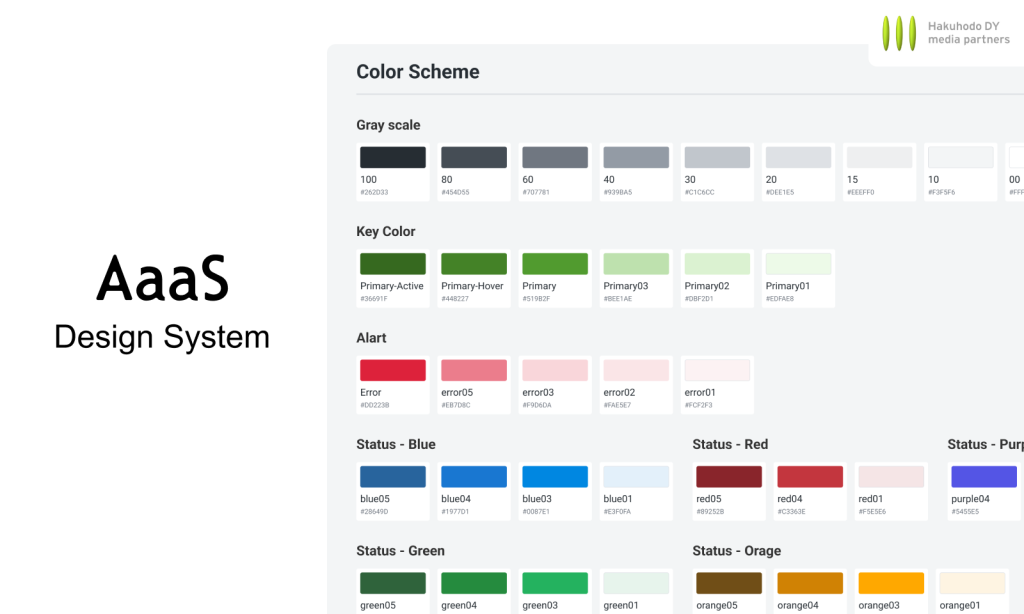

杉山: 私はAaaS全体を横断して様々なことを推進していくポジションです。広告業界は非常に変化が早く新しいトレンドが次々と生まれてきます。そのため、AaaSでは小さなアジャイルチームがそれぞれのプロダクトをスピード感をもって開発しており、現在約30ものプロダクトが存在します。それらを横断的に見てAaaSブランドとして全体を整理しながら、統一感をもって前に進められるようにするのが私の仕事です。

例えば、デザインチームを統括してデザインシステムを整備し各プロダクトのUIデザインを統一したり、AaaSのプロダクトを集約したシステムポータルを開発して各プロダクトへの導線を整理したりしています。

それ以外にも、PoCを経たプロダクトを受入れてグロースさせていったり、メディアシミュレータ開発チームのサポートをしたり、グローバル案件のPMをしたりなど、縦横無尽に動いています。

バックグラウンドや経験値の異なるメンバーが集まり、共に開発を進めるための挑戦

これまでの業務の中でチャレンジングだったことはありますか。

磯貝:AaaSの基盤開発チームは ひとつひとつのチームが小さく平均しても3~4名なのですが、私のチームは比較的人数が多く、エンジニアだけで6名がアサインされています。チームメンバーは博報堂DYグループに所属している人もいれば、協力会社やフリーランスの方もいて、バックグラウンドの異なるメンバーが集まっています。

チームとしてみんなで合意した方向性で開発を進めていきたいと考えているのですが、共通のカルチャーや道しるべがない中でどう合意形成をいくのか、お互いに違うことを許容したうえで一緒に開発を進めていくにはどうすべきか、という点は常に悩みながらプロジェクトマネジメントをしていますし、現在進行系でチャレンジングだと感じています。

今具体的に取り組んでいることは、チームのために必要なことを共有し、実行していくための仕組みづくりです。私たちはスクラム開発をしていて1週間スプリントで運用をしているのですが、レビューやレトロスペクティブの会で、よかったことやもう少しよくできたことの振り返りを全員で書き出すようにしています。その週の業務量や求められた役割を満たすことができたかどうかを各人が振り返って数値化し、数値が下がっているメンバーがいれば、その原因と対策をみんなで話し合っています。リファクタリングの課題でもチーム運営の方法でも、挙げられた改善案については全員で投票を行い、選ばれたものは必ず次のスプリントで取り入れるようにしています。

杉山:磯貝さんはエンジニアが前向きに仕事に取り組めるような仕組みづくりを積極的に進めている印象がありますね。エンジニアにとっては働きやすい環境だろうなと傍から見ていても感じます。

私はメディアシミュレータを開発するチームにも関わっているのですが、このチームは若いメンバーが多かったので、各メンバーが生産性高く業務を進められるようにするためのワークショップを実施するなど仕組みづくりに取り組みました。プロジェクトの進め方そのものをみんなで決めていったことでぐっと前に進むようになったと感じていますし、若手メンバーが活躍できる仕組みづくりができてきているかなと思っています。

裁量をもって、豊富なデータの入力から出力まで幅広く携わることができる環境

開発第2センターにはどんなメンバーが集まっていますか。

杉山:当センターは、20代、30代が中心の若い組織です。IT 企業、コンサル、事業会社などでシステム開発を経験していたプロジェクトマネージャーが多く集まっています。内製化を進めており、エンジニアも増えてきています。広告業界と全く関係ないバックグラウンドの方も多く、エンジニアがのびのびと働ける雰囲気だと思います。

おふたりが感じる開発第2センターの魅力を教えてください。

磯貝:データの入力から出力まで、一連の流れに携わることができるというのは大きいと思います。データの集計のための設定作業を行う業務アプリの開発、データベースの設計、集計のバッチ処理や分析、BIへの出力など、アプリケーションそれぞれが分かれていて部分的な開発だけを担うケースも少なくないと思うのですが、このセンターではそれらに幅広く携わることができます。

新しいプロダクトを次々と開発しながら、プロダクトの統合も進めようとしている過渡期なので、アーキテクチャ全体を考えられるような余白もあります。

また、現場に権限委譲をしてくれるので、技術選定からどうスプリントを回していくかまで、現場のメンバーで決められる点や、知見の共有が活発なところも魅力です。

前職では対応できるエンジニアがあまりいない少し特殊な開発をしていたので、結果的に同じような業務ばかりになってしまっていたのですが、今は新しい技術をキャッチアップしながら様々なチャレンジができているのでやりがいを感じています。

杉山:生成AIのサービスなども各チームがどう活用できるかを考えて導入していますし、新しいサービスや技術を自分が開発するプロダクトに取り込んでいける環境や雰囲気がありますね。チーム間での情報共有も少しずつ進み始めており、今後はより組織全体で知見を広げていきたいと思っています。

また、多種多様なデータが扱えるというのは、博報堂DYグループならではだと思います。数多くのクライアントが出稿するテレビのデータとデジタルのデータ、放送局やプラットフォーマーのさまざまなデータ、さらに膨大な生活者データを組み合わせて新しいものを生み出していくのはとても面白いですし、他の会社ではなかなかできないことではないでしょうか。

ドメイン知識 × エンジニアリングでAaaSを磨いていく

今後はどのようなことにチャレンジしていきたいですか。

磯貝:開発におけるプロジェクトマネジメントのスキルをより高めていきたいと思っています。作り手にとって作りやすい環境を作ることが開発速度に直結し、ひいてはサービスの成長につながると考えているので、どうすればエンジニアが一番成果を発揮しやすい環境が整えられるかということを意識していきたいです。あとは、デジタル広告のドメイン知識を増やして、プロダクトのあるべき姿を追求することにコミットしていきたいと思います。

杉山:サービスの成長という観点では、広告主・放送局・プラットフォーマーとよりシームレスなデータ連携を進め、データを基盤に蓄え、統合されたワンプラットフォームとしてのAaaSを作り上げていきたいです。統合が進んでいくことでより一層マーケティングコミュニケーションのPDCAが回しやすくなり、広告の効果が出やすくなっていくと考えています。

最後に、どのような方にメンバーに加わっていただきたいですか。

杉山:エンジニアであっても、ドメインの知識をモチベーション高く取り込んでいってくれる方に来ていただけると嬉しいです。広告業界のビジネスを深く理解して、どのようなソフトウェアが求められるのかを考え、技術選定し、開発を進める力が求められています。

また、組織としてはまだまだ成長段階なので、カオスな状況を楽しんで一緒に組織を作っていける方に加わっていただきたいです。

磯貝:私も杉山さんに同意です。それ以外ですと、コミュニケーションをしっかりと取れることが重要だと考えています。ひとりで作業をした方が効率的だと考える方もいらっしゃると思いますが、それだとチーム全体として技術力を上げていくことに限界があるので、共有することを楽しめる方が良いですね。モブプログラミングやペアプログラミングが好きな方が仲間になってくれると、今いるメンバーとの相乗効果で楽しくなるんじゃないかなと思っています。

関連情報

関連するテーマ

関連する求人情報

- 【開発第2】Webアプリケーションエンジニア(広告メディアビジネスの次世代型モデル開発)

- 【開発第2】テックリード(広告メディアビジネスの次世代型モデル開発)

- 【開発第2】開発プロジェクトマネージャー(広告メディアビジネスの次世代型モデル開発)