「マーケティング×テクノロジー」の社会実装を進める博報堂テクノロジーズでは、技術的な知見の共有と学び合いの文化を推進しています。今回は、博報堂テクノロジーズ内の部活動のひとつであるKaggle*部を率いる坂本さんと、社内勉強会を主宰する髙橋さんにお話を伺いました。

*Kaggleとは、AIエンジニアが企業や政府機関の課題を機械学習で解決する国際コンペティションプラットフォームのこと。オンライン上でさまざまな課題のコンペティションが開催され、2025年6月時点で登録者数は2,400万人を超える。

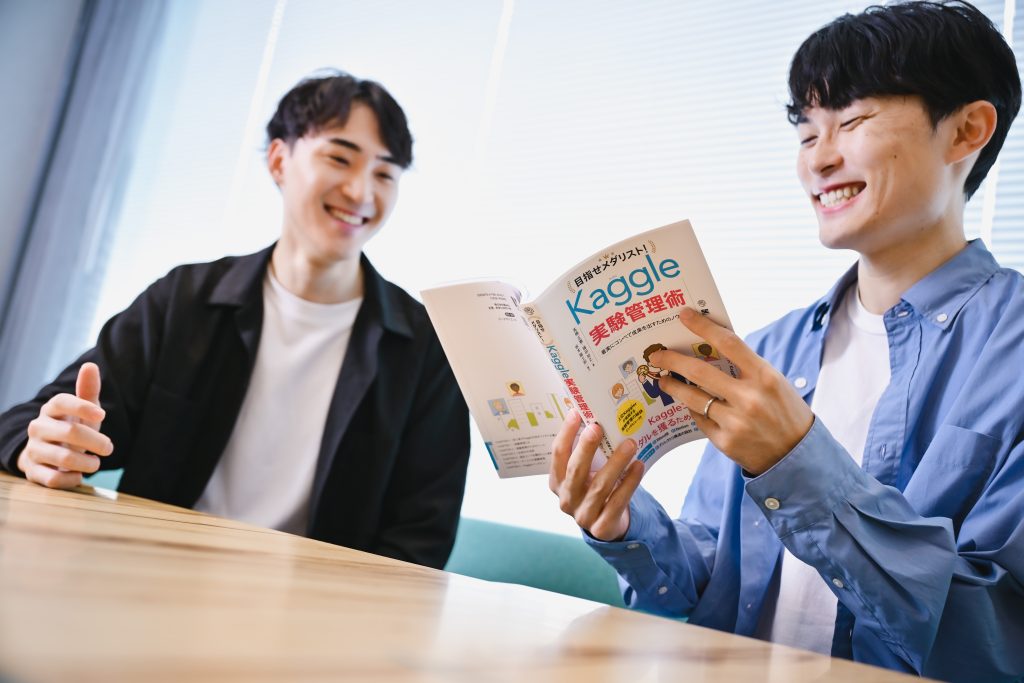

博報堂テクノロジーズ メディア事業推進センター

データテクノロジー1部 坂本 龍士郎

奈良先端科学技術大学院大学情報科学領域を経て、2024年博報堂DYメディアパートナーズ新卒入社。「AaaS Tech Lab」に所属。 大学院時代は医用画像処理を研究し、国内学会の研究奨励賞の受賞経験あり。現在の業務では、バナー広告のクリック率予測やシミュレーター作成、大学との共同研究などを行なっている。また、国内広告賞に入賞した実績も持つ。個人では日頃からKaggleに取り組んでおり、テーブルデータや信号処理のコンペなど様々なジャンルに挑戦し金メダルを獲得。Kaggle Competitions Master。

データテクノロジー1部 髙橋 正憲

岡山大学大学院環境生命科学研究科生命環境学専攻を経て、2021年に通信企業に新卒入社。23年、博報堂テクノロジーズ入社。前職ではコンピュータビジョンの研究開発に従事。個人では日頃からKaggleに取り組んでおり、テーブルデータや画像系のコンペで複数のメダルを獲得。Kaggle Expert。

博報堂テクノロジーズで活躍するデータサイエンティスト

まずは、おふたりのこれまでのご経歴と現在の業務についてお聞かせいただけますでしょうか。

髙橋: 私は新卒で通信企業に入社し、コンピュータビジョン(画像系)の研究開発に携わっていました。2023年7月に博報堂テクノロジーズにキャリア入社し、現在は坂本さんとともに「AaaS Tech Lab」に所属しています。「AaaS(Advertising as a Service)」とは、博報堂DYグループが提唱する次世代型広告モデルのことで、データやアルゴリズムを活用して「広告枠」ではなく「広告の効果」を提供することを目指しています。

我々の所属する「AaaS Tech Lab」は、テクノロジーを使った次世代コンテンツや、新しい広告ビジネスのビジョンを構想するためのプロジェクトでありデータサイエンティストチームです。普段の業務では、テレビの視聴率予測やバナー広告のクリック率予測、メディアプラン最適化といったAIロジックの開発を担当しています。趣味でKaggleにも取り組んでおり、関連書籍も出版しています。

坂本: 私は2024年に博報堂DYメディアパートナーズに新卒入社し、現在は「AaaS Tech Lab」に所属しています。大学院時代は医用画像処理を研究していました。現在の業務では、バナー広告のクリック率予測やシミュレーター作成、スポーツデータの分析、その他各種産学連携によるデータ連携などに関する研究を行っています。

おふたりともデータサイエンティストとしてご活躍されていますが、数ある業界の中で、なぜ広告業界を選ばれたのでしょうか。

坂本: 私は多様なデータを扱える点に魅力を感じました。広告データはもちろんのこと、例えばサッカーなどのスポーツデータといった、自社のデータに依存しない様々なデータに触れる機会があるため、データサイエンティストとしての幅を広げられると考えました。

髙橋: 私が転職活動をしていた2022年後半は、ちょうどChatGPTが登場し、生成AIの時代が始まった頃でした。その当時考えていたのは、単にソリューションを作るだけでなく、AIを「面白いことに活用する」という両面ができる場所で働きたいということでした。 AaaS Tech LabではAaaSのソリューション開発も行っていますし、AIを使ったメディアコンテンツ開発なども手掛けているため、生成AIを面白く使いたいという観点からこの業界、そしてこの会社を選びました。

「仲間がほしい」から始まった技術コミュニティ

ありがとうございます。それでは、おふたりがコミュニティ活動を始められたきっかけについてお聞かせください。まずはKaggle部から坂本さん、お願いします。

坂本: Kaggle部を立ち上げたのは、2024年の10月頃です。そもそものきっかけは、2024年9月に博報堂テクノロジーズ内で部活動の制度が始まったことです。当時、社内には技術的な横のつながりを持つための活動がまだ少なく、個人的にも技術的な自己研鑽を共にする仲間が欲しいと感じていました。また、他社にもKaggle部のような組織があり、盛り上がっていることを知っていたので、うちの会社でも作れたら面白いのではないかと思ってKaggle部を創設しました。

髙橋さんの社内勉強会についてはいかがでしょうか。

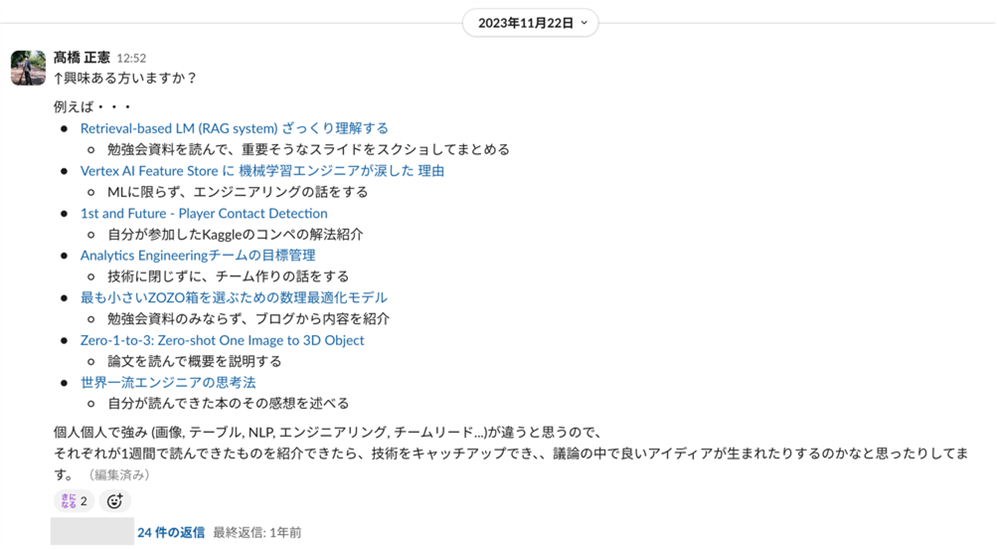

髙橋: 私は中途入社で同期がいないこともあり、社内で技術の話ができる知り合いを作りたいという思いから、入社から半年ほど経った頃に「エンジニアリングニュース読み会」と名付けた勉強会を始めました。当時、博報堂テクノロジーズは制度やカルチャーが徐々に出来上がっていく過程にあり、部署横断的にエンジニアリングをテーマに学ぶ場はまだ少なかったため、「だったら自分でやってみよう」と。

また、前職時代に機械学習のニュースを共有する会に週1回参加していたのですが、その会が各分野に詳しくない参加者でも気軽に質問できる雰囲気があって非常に良い体験だったため、博報堂テクノロジーズ内にもそういった、参加しやすい継続的な勉強会を作りたいと考えました。

それぞれのコミュニティ活動にはどのような目的やゴールを設定されていますか。

坂本: Kaggleでは順位に応じてメダルが与えられます。Kaggle部では、それぞれのレベル感に合わせたメダルの獲得を目指しています。部員がメダルを獲得し技術的に強くなることで、その知見を各部署に持ち帰り、博報堂テクノロジーズのソリューションに還元していけたら良いなと考えています。

また、Kaggleでのメダル獲得は、社会的に評価されるひとつの指標にもなります。私自身、Kaggle Competitions Masterに昇格した際に会社からプレスリリースを出していただきましたが、個人名でプレスリリースが出る機会というのはなかなかないので、各部員が結果を出すことでリリースが出ていくというのも良いことだと思います。

髙橋: 私の場合は壮大なミッションがあるわけではなく、純粋に技術が好きな人同士が、部署の垣根を越えて気軽につながれる場を提供していきたいと思っています。その中で、各自が知見を共有し、結果として個々の技術力が高まり、それが会社のプロダクトの価値向上につながれば理想的だと考えています。

会社を超えたつながりに育ったKaggleの活動

各コミュニティの具体的な活動内容について教えてください。

坂本: Kaggle部は現在10名程度のメンバーで活動しています。髙橋さんも部員の1人です。博報堂テクノロジーズだけでなく博報堂からの参加もあり、グループ横断的な部活になっています。

主な活動は勉強会やコンペの参加です。勉強会では、Kaggleに役立つ知見の共有や上位解法の勉強、イベントへの参加と共有などを行っています。また、外部の方とのイベントを主催することもあります。コンペへの参加では部員同士でチームを組むこともあれば敵同士になることもあるのですが、社内にライバルがいる感覚で良い刺激になっており、メダル獲得にもつながっています。

これまでに実施したイベントについてもお伺いできますか。

坂本: はい。1つ目は、私と髙橋さん、そして篠田さんというもう1人のメンバーの3名でKaggleに関する書籍『目指せメダリスト!Kaggle実験管理術 着実にコンペで成果を出すためのノウハウ』を出版したことを記念して開催したイベントです。書籍の第6章に登場するKaggle Grandmaster 3名をお招きし、実験管理に関するLT(ライトニングトーク)とパネルディスカッションを行いました。このイベントには、オンラインとオフライン合わせて420名以上の方に申し込みいただき、Kaggle関連のイベントの中でもかなり大きな規模となりました。Kaggleアカウントを持たない研究サイドの方々の参加もあり、より広くデータサイエンスやAIに関心のある方々にアプローチできたことに、価値を感じています。

2つ目の事例は4社合同で行った勉強会です。これはKaggleのオフ会での交流がきっかけで、「会社を超えて勉強会を行いたいね」という話から始まりました。初回は各社5〜6名、計30名程度でLT形式の勉強会を行い、その後懇親会も実施しました。技術研鑽だけでなく、会社を超えたつながりができたことは非常に有意義だったと思います。今後も定期開催していきたいと話しています。

センター横断で知見を蓄積する「エンジニアリングニュース読み会」

髙橋さんの社内勉強会「エンジニアリングニュース読み会」についても教えていただけますか。

髙橋: 「エンジニアリングニュース読み会」は、週に1回、オンラインで約1時間開催しています。参加者は、気になったエンジニアリング関連のトピックを持ち寄り、発表・議論します。1回あたりの発表者は最大3名程度です。発表者は簡単な資料を用意しますが、過度な資料作成は非推奨で、自分の言葉で説明することを重視しています。聴講のみの参加も歓迎。初心者の方も気軽に質問できる雰囲気を大切にしています。

テーマはエンジニアリング全般に開いているので、画像処理やLLM、クラウド、はたまたチーム作りなど多岐にわたります。最近では、AIによる自動コーディング技術の進化など、流行りのテーマに関する発表も増えています。

運用面で工夫したのは、まず小規模から始めて徐々に拡大していったことです。いきなり全社に告知するのではなく、最初は部署内の5〜6人のメンバーに声をかけてお試しで実施しました。このトライアル期間に具体的なコンテンツや活動の粒度など、参加者が勉強会のイメージを明確に持てるような雛形を作ったうえで、全社に展開しました。現在ではSlackチャンネルに8センターから60人以上が参加し、毎回10人前後が勉強会に出席しています。

参加できなかった人が後から内容を確認できるような工夫もしています。発表者は内容をNotionにまとめ、発表を行います。議論や質疑応答、テキストでのコメントやアドバイスもNotionに記録しており、欠席者や勉強会に興味のある人がNotionを見るだけで、内容や雰囲気を具体的に理解できるようになっています。

▲エンジニアリングニュース読み会の内容はNotionに記録

これまでに特に印象的だったテーマはありますか。

髙橋: 気になったニュースを共有するという通常のスタイルとは異なるのですが、社内でのLLM活用事例を集めるというテーマの回は盛り上がりました。各部署で閉じていたAIの取り組みを共有したところ、思っていたよりも多様な形で活用されていることが分かり、深い議論に発展しました。

個人発で横断的な技術コミュニティが育つ環境

おふたりが活動を通じて、博報堂テクノロジーズのカルチャーについて感じたことがあれば教えてください。

坂本: 私がKaggle部を立ち上げたのは、入社1年目のときですが、若手社員であっても新しい取り組みを後押ししてくれる文化があると思います。「やっちゃいなよ」という感じで。

髙橋: 良い意味でおせっかいな人も多いんですよね。私が社内勉強会を始めた際も「こういう勉強会をしたい」とSlackで呟いたらすぐに多くの反応があり、参加者集めや運営についてのアドバイスなど、色々と助けていただきました。

▲Slackで呟いたことでスピーディーに実現した

髙橋: また、得意な人が自然に教えてくれる文化があると感じています。例えば、生成AIのような苦手意識を持ちやすいテーマであっても、詳しい人がフラットな立場で知見を共有してくれます。質問をしても萎縮させることなく、相手のレベル感に合わせて丁寧に回答してくれるため、気軽に疑問を解消できる空気があります。

会社からのサポート体制についてはいかがですか。

坂本: PLP制度(パーソナライズドラーニングプログラム)という、社員のスキルアップを支援する制度があります。この制度によって技術系のイベントの参加費用などを会社が負担してくれるため、外部の勉強会などにも参加しやすい環境です。私と髙橋さんもこの制度を使って関西のKaggle勉強会に参加し、そこで知り合った方々と後日イベントも開催しました。

(参考:PLP制度を含む、人事制度についてまとめた記事はこちら「テクノロジー人材を惹きつける企業でありたい。ゼロベースから設計した人事制度の内容に迫る」)

また、PLP制度とは別に、Be Openプロジェクトという横のつながりを強化するためのプロジェクトがあり、部活動もこのプロジェクトの一環として行われています。勉強会の告知や場の用意などもBe Open事務局の方々が手伝ってくださり、大変ありがたいです。

会社の成長に貢献する技術コミュニティへ

最後に、Kaggle部と「エンジニアリングニュース読み会」、それぞれの今後の目標や展望についてお聞かせください。

坂本: Kaggle部の目標としては、部員それぞれが目標とするメダルもしくは称号を獲得できるように、引き続き勉強会を実施したり、チームを組んで参加したりなど、活動を続けていきたいです。 Kaggleで学んだことや経験は、個人の成長だけでなく、会社の技術力のアピールにも繋がると思っています。

髙橋: エンジニアリングニュース読み会については、現在の週1回の開催を継続し、参加者数を増やしていくことはもちろんですが、それだけにとどまらず、より実践的な活動へと発展させたいと考えています。

エンジニアリングが好きで感度の高いメンバーが集まっているので、今後はニュース共有だけでなく、例えばハッカソンのようなイベントも開催してみたいです。会社の制度をうまく活用しながら、このコミュニティのメンバーと最先端の技術を用いた実用的なものづくりに挑戦していきたいと思っています。

※ 記載内容は2025年7月時点のものです